Pageturner – April 2025: DimensionenLiteratur von Jonathan Dee, Rachel Kushner und Jennifer Egan

1.4.2025 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute

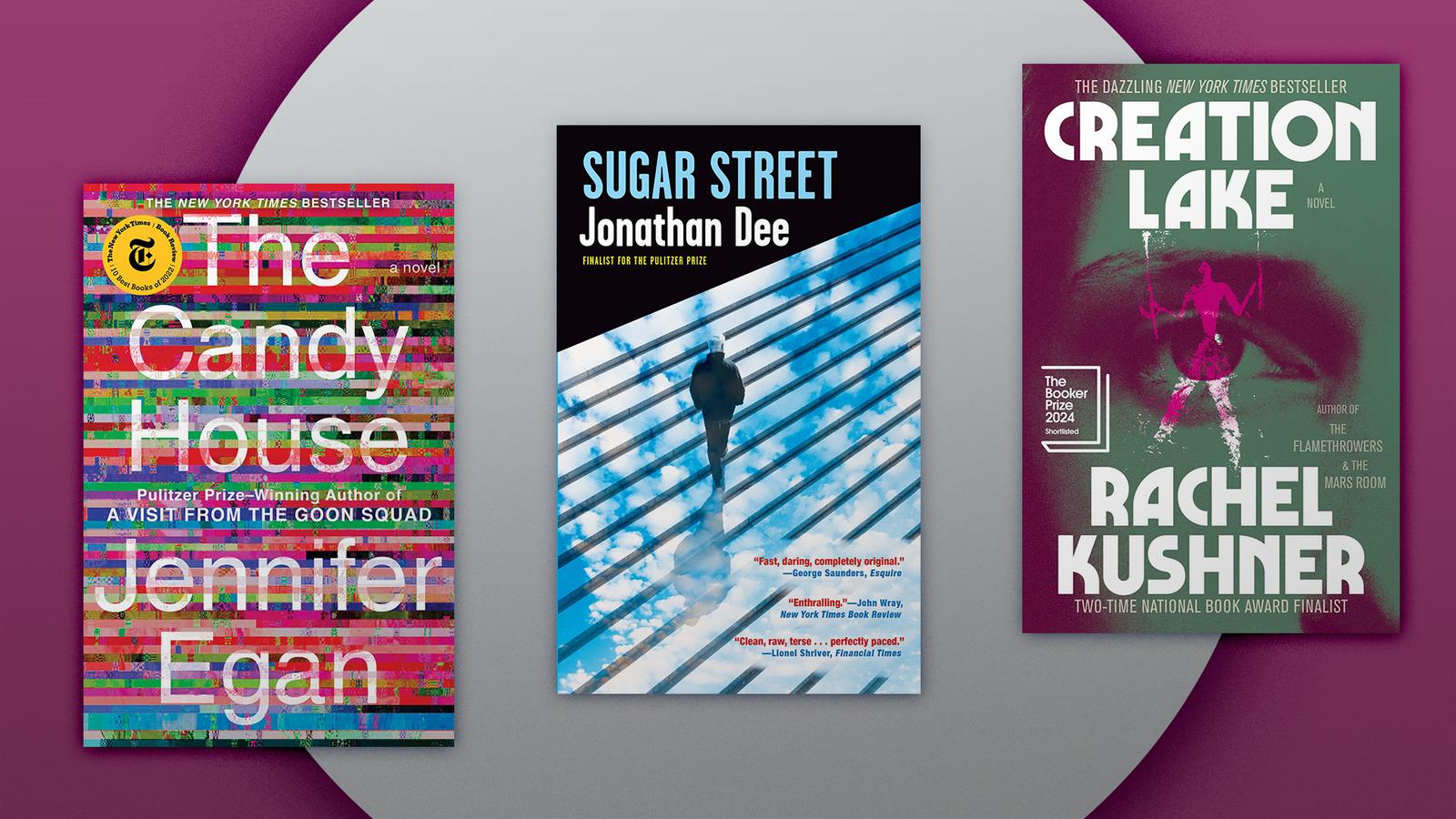

Dass das Abhauen und Untertauchen komplizierter ist als angenommen, beschreibt Jonathan Dee in „Sugar Street“. Denn wer nichts hat, kann es sich nicht leisten, unter dem Radar an den Strukturen vorbei zu leben. Also sich doch besser als Ex-Spionin den großen Konzernen und deren Interessen andienen? Infiltration der vermeintlichen Zersetzung: Das ist das Geschäft der Heldin in Rachel Kushners „Creation Lake“. Und in „The Candy House“ gibt Jennifer Egan einigen Charakteren die große Bühne, die in ihrem Erfolgsdebüt fast nur Statist:innen waren. Statist:innen – so zeigt sich – mit großen Ideen.

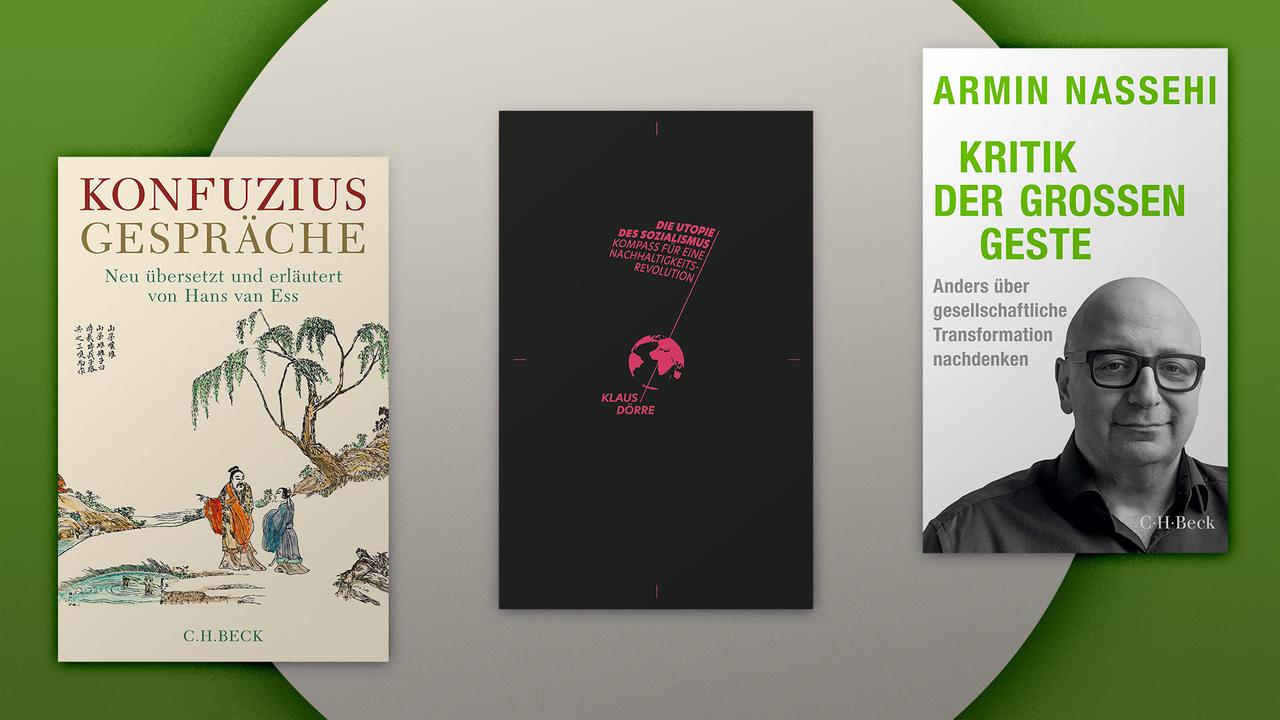

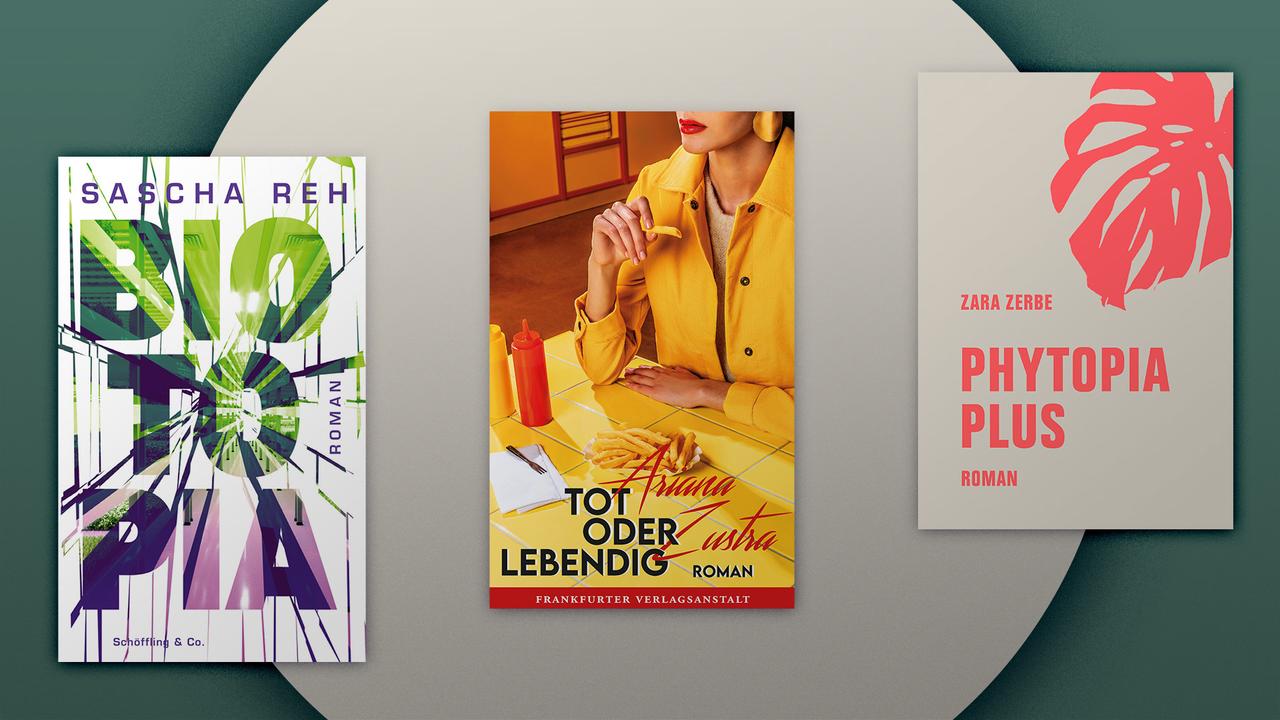

Sugar Street (Affiliate-Link)

Jonathan Dee – Sugar Street (Grove Press/Corsair, 2022)

„How to Disappear in America“. Zum Theoriepamphlet des Künstlers Seth Price hat der Autor Jonathan Dee einige Jahre später (und vermutlich ohne Zusammenhang) eine praktische Fiktion geschrieben, schwer melancholisch und mit grimmigem Humor. Wie könnte es wohl laufen, das alte Leben, Privilegien, Freunde, Arbeit und Familie hinter sich zu lassen, um in einer Kleinstadt abseits von Highways und Cloud-gestützten Überwachungskameras zu leben? Ein Leben am Rande der Nichtexistenz, mit minimalem Fußabdruck was Daten und CO2 angeht, in relativer Armut ohne soziales Umfeld, beinahe anomisch.

Der extrem unzuverlässige Erzähler von Dees Roman beschließt jedenfalls eines Tages, als er die Gelegenheit dazu hat, eine größere Menge Bargeld zu stehlen, dies zu tun und sich von sämtlichen Kommunikationsmitteln abzukoppeln, und zu einem beliebigen Ort auf der Landkarte zu fahren, das Auto dann zu verschrotten und von da an ohne Telefon, Sozialversicherungsnummer und Ausweis zu leben, zur möblierten Untermiete in einer heruntergekommenen Bude in der „Sugar Street“. Allerdings ist es praktisch dann doch nicht so einfach, wie es sich die ziemlich selbstgerechten und reichlich naiven bauchlinken Ansichten des Erzählers so vorstellen. Die Realität der migrantisch geprägten Arbeiter:innenstadt hat wenig mit Carbon Footprint zu tun, noch weniger mit der Zurückweisung eines Lebens unter dem „Surveillance Capitalism“. Die Off-Grid-Existenz des Erzählers ist eine der privilegiertesten überhaupt. Eine bittere Erkenntnis, die dem Erzähler aber nie wirklich bis ins Innerste vordringt. Die anvisierte heroische Männereinsamkeit, das mackerromantische Verschwinden in der Anonymität, eines Daseins als einsamer Wolf außerhalb der bösen kapitalistischen Gesellschaft ist heute keine gangbare Option mehr. Ob das eine nur schlechte Nachricht ist?

Creation Lake (Affiliate-Link) | See der Schöpfung (Affiliate-Link)

Rachel Kushner – Creation Lake (Scribner, 2024)

Ist die literarische Stimme erst mal etabliert, sind Ausflüge ins Genre durchaus gerne gesehen. Meist so ab dem vierten, fünften Roman geht es besonders glatt. Wie bei Rachel Kushner, die mit „Creation Lake“ gleich mehrere Interessen und Geschmäcker zu bedienen weiß. Die angezapften Stile sind dabei der klassische Agententhriller mit einer kaltschnäuzigen, überaus selbstsicheren Heldin, zudem alleinige Erzählerin des Romans, die als Ex-FBI-Agentin im Außeneinsatz ihr strahlendes Aussehen und ihre überlegene Intelligenz nutzt, um Terrorzellen, meist linksradikale Gruppen, zu infiltrieren, Illegales zu inkriminieren und inoffiziell als klassischer „Agent Provocateur“ zu Straftaten zu ermuntern. Weil Letzteres einmal öffentlich wurde, nun im privaten Sektor – im Auftrag undurchsichtiger, aber finanzstarker Akteure im Corporate Umfeld.

Die von allen Zweifeln und Hemmungen befreite Selbststilisierung der Erzählerin streift dabei öfter die Karikatur des „Hard Boiled“-Detective und Superspion, hier eben als Söldnerin im Dienst industrieller Interessen. Weiterhin wäre da die spätestens seit Hemingway zum Genre gewordene Erzählung vom Amerikaner im Ausland, das breitschultrige Ausbreiten von grenzwertig touristischen Klischees und echten Einsichten. Dazu kommt der tief recherchierte literarisch-philosophische Konversations/Thesenroman in Form der zweiten, nur indirekt in Dokumenten, E-Mails und Abhörprotokollen erzählenden Hauptfigur: ein höhlenbewohnender, enigmatischer wie charismatischer Impresario einer anarchistischen Landkommune in der französischen Guyenne, welcher allerlei Thesen über das Verhältnis von Homo sapiens zu Homo neanderthalensis verbreitet und Widerstand als Rückzug deutet.

Was die Recherche angeht, gibt sich Kushner keine Blöße. Die ruralen Anarchisten sind ideologisch präzise vom „Unsichtbaren Komitee“ abgeleitet, weitere Figuren auf der anderen Seite des Interessenspektrums dann recht unverschleiert nach Figuren Michel Houellebecqs jüngsten Roman (und ihm selbst) modelliert. Im eiskalt analytischen, beinahe soziopathischen Blick der Erzählerin kommt keine der weiteren Figuren gut weg. Reiche Stadtkinder, die Revolution spielen, Fußsoldaten der Corporate-Interessen, Politiker: Opportunisten und Mitläufer sind sie allesamt. Allein der sich permanent jedem Zugriff entziehende Alternativ-Anthropologe und Historiker der lokalen Widerständigkeit bekommt einen gewissen Respekt. Die Erzählerin bleibt letztlich in ihrer Rolle fixiert, ihre Motivation abseits einer beträchtlichen Menge Geld rätselhaft. Darin unterläuft Kushner wiederum die Gerne-Konventionen, die sie ansonsten ausgiebig ausbreitet.

[The Candy House] (https://amzn.to/4jcJf0K) (Affiliate-Link) | Candy Haus (Affiliate-Link)

Jennifer Egan – The Candy House (Scribner, 2022)

Nach dem brillanten wie gut gemachten und gemeinten, aber irgendwie doch enttäuschenden „Manhattan Beach“ hat Jennifer Egan das erwartbar Unerwartete getan und eine Art Fortsetzung oder Abzweigung ihres Megahits „A Visit From The Goon Squad“ geschrieben. Im Personal von „The Candy House“ bewegen sich einige Figuren, die im Roman von 2010 Nebenfiguren waren, die erwähnt wurden oder anderweitig lose assoziiert sind. Wie etwa einer der studentischen Mitbewohner der Kiffer-WG, in der einer der Erzählstränge des früheren Romans endet. Der wurde dann mit Tech-Startup und als Social-Media-Pionier zum absurd reichen Internet-Entrepreneu, überdenkt nun in einer alternativen Vergangenheit und nahen Zukunft mit Anfang vierzig sein Lebenswerk und will sich eben nicht zur Ruhe setzen, sondern eine durchaus uralte fixe Idee der Tech-Branche zu einem Erfolgsmodell umbauen. Nämlich das ewige Leben via Bewusstseins-Upload. Etwas niedriger angesetzt allerdings, als Erinnerungs-Upload und -Download.

Der unbeabsichtigte Nebeneffekt und Hauptgrund für den spektakulären Erfolg dieser Technologie ist aber nicht die anvisierte Unsterblichkeit durch Speicherung. Das ist dann wohl doch nicht so trivial. Sondern die Möglichkeit, Erinnerung als soziale Medien zu teilen, eigene wie fremde Erinnerungen zu konsumieren und so Erlebnisse, Erfahrungen und Emotionen zu produzieren. Also eine neue Konsum- und Kunstform, die das schon im Niedergang begriffene Musik- und Kulturbusiness, um das es in „A Visit From The Goon Squad“ noch ging, mehr oder weniger ersetzt. Risiken und Nebenwirkungen selbstverständlich eingeschlossen. Diese und viele (wirklich richtig viele) andere Erzählspuren und Fragmente sammelt Egan in multiperspektivischer Nahsicht über Dekaden springende Erzählweise(n), die auch in der literarischen Form stark variieren. Vom feministischen Agententhriller über Chat-Log zum psychedelischen Memoir. Eine kaleidoskopisch-psychedelischer Trip durch technologisch vermittelte Erfahrungen und Leben. Und die Menschen? Bleiben trotz aller künstlichen Paradiese doch die alten unperfekten Wesen, die sie schon immer waren.